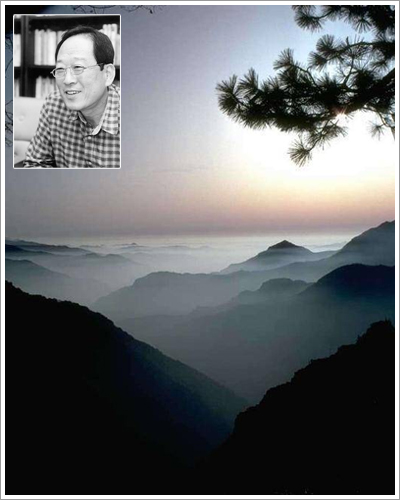

이성부. 바람 휑하니 부는 대야산을 내려가는 노시인의 뒷모습이 쓸쓸하다. 예전에는 산이 시인과 한몸임을 알았는데, 지금은 사랑을 삼키고도 덤덤할 만큼 가슴이 텅 비었다고 말한다.

버리미기재에 올라서니 때이른 눈발이 빗줄기가 되어 쓸쓸한 마음들을 차갑게 적신다. 굴다리 밑에서 버너로 쓸쓸함을 말리면서 시인은 낯선 이와 술잔을 돌리고, 뜨신 국물에 밥까지 얻어 먹고서는 다시 길을 재촉하다 잠시 길을 잃는다.

“옛사람들 안팎등짐 지고 가던 길/오늘은 내가 가벼운 배낭 메고 오른다/옛사람들 삶을 따라 뼈빠지게 오르던 길을/오늘은 나도 그대로 밟아 가기로 한다/몸은 가벼워도 역사가 채워진 길은 항상 무겁다/쌓인 눈 위에 생솔가지 몇 개 끊어 얹고/그 위에 너덜너덜 담요 깔아놓고/몸 구부려 잠으로 빠져들었던 젊은이들/왜병에 쫓기던 의병들 동학군들/모두 이 길을 다져/오늘은 나를 손쉽게 오르게 한다/오르락내리락을 몇차례 하다보니/그들이 갔던 길 어느 사이 지워져서/여기도 거기 같고 거기도 여기 같아/슬그머니 사라진 길 내 찾지 못한다”(‘슬그머니 사라져버린 길’)

돌고 돌아 이름 모를 고개에 내려서니 통나무로 막은 통행금지 푯말이 보인다. 지나쳐서 봉우리를 넘어 가니 내려가는 길이 또 막힌다. 다 올라왔다 싶었는데 저만큼 높은 곳이 보이고, 지름티재를 내려서는데 돌무덤이 또 길을 막는다.

어렵사리 백화산에 올라 시인은 다산 정약용이 일곱 살 때 지었다는 한시 <小山蔽大山 遠近地不同>을 읊는다.

“작은 산이 큰 산 가리는 것은/살아갈수록 내가 작아져서/내 눈도 작은 것으로만 꽉 차기 때문이다/먼데서 보면 크높은 산줄기의 일렁임이/나를 부르는 은근한 손짓으로 보이더니/가까이 다가갈수록 그 봉우리 제 모습을 감춘다/오르고 또 올라서 정수리에 서는데/아니다 저어기 저 더 높은 산 하나 버티고 있다/이렇게 오르는 길 몇 번이나 속았는지/작은 산들이 차곡차곡 쌓여서 나를 가두고/그때마다 나는 옥죄어 눈 바로 뜨지 못한다/사람도 산속에서는 미물이나 다름없으므로/또 한번 작은 산이 백화산 가리는 것을 보면서/나는 이것도 하나의 질서라는 것을 알았다/다산은 이것을 일곱 살 때 보았다는데/나는 수십년 땀 흘려 산으로 돌아다니면서/예순 넘어서야 깨닫는 이 놀라움이라니/몇번이나 더 생은 이렇게 가야 하고/몇번이나 작아져버린 나는 험한 날등 넘어야 하나”(‘작은 산이 큰 산을 가린다’)

산새 날기도 숨이 찬 새재에 올라 시인은 새 세상을 찾아 넘었을 절박한 생들을 더듬는다. 활빈당과 허균의 어린 아들, 임진년 백성과 의병들. 그리고 구한말 의병대장 이강년이 이 고개를 넘나들며 뿌린 피를 떠올리자 시인은 감전된 듯 잠시 부르르 몸을 떤다.

“그가 태어나고 또 죽어 묻힌 산기슭을 지나왔다/오늘은 그의 수많은 싸움터가 된 이 산줄기/어디쯤에서 총 맞아 쓰러졌을/바위 날등 조심스럽게 돌아나간다/도망가는 관찰사 붙잡아 목을 베고/농암장터에 효수했던 의병장 이강년/나라가 다 되었으니 사대부도 일어서서/총칼을 집으라고 외쳤던 그가/오늘은 황장산 등성이에 척왜.토왜를 불러내서/우리 가는 길에 격문으로 퍼덕인다/‘무정한 총알이 내 복숭아뼈를 맞혔네/차라리 심장에 맞았더라면 욕보지 않고 죽었을 것을’/힘이 없어도 뜻은 더욱 하늘을 찌르고/총칼을 빼앗겼어도 말씀은 적의 간담 서늘케 했구나/그가 죽음을 찾아 달려갔던 길/나는 살기 위해 더듬거리며 간다”(‘무정한 총알이 내 복숭아뼈를 맞혔네’)

황장산을 지나 태백산 기슭 김삿갓 묘소에서 시인은 가만히 엎드려 눈 똑바로 뜨고 쳐다보는 산 앞에 한시절 부끄러움도 죄가 되어 두려워진다고 고백한다. 은대봉 금대봉 넘어 자병산 대청봉 진부령에 이르러 시인은 끊긴 백두대간을 바라보며 회한과 참회의 독백을 한다.

“바위틈에 뿌리를 내린 늙은 소나무가/뒷짐지고 서서 나를 불러 세운다/천만년 참아온 바위의 속내를 읽었는지/나에게 무슨 말 던져 깨우치려는지/그 까닭 잘 듣고 싶어/나도 이녁 그늘에 앉아 땀 닦고 귀를 기울인다/꿈적도 않는 바위 숨죽이고 엎드려 있지만/저 깊은 곳에서부터 오는 가벼운 떨림을 나도 감지한다/늙은 소나무는 불그레한 몸뚱어리 거칠게 용틀임하므로/내가 오줌 마려운 소년처럼 쩔쩔맨다/이 높은 곳에서 더 넉넉하게 자리를 깔아놓은 바위/허리 휘어져 더 굳센 힘을 감추는 소나무/세상만사 다 꿰뚫어보는 눈들 있어/내 잠자코 사는 일도 힘에 부치구나/내가 저지른 허물들 하나씩 들추어내 널어놓고/솔바람 소리 나를 부끄럽게 말려준다/늙은 소나무가 알아들었냐는 듯이/햇살 잘게 썰어 빛나는 이파리로 웃는다”(‘부끄럽게’)

백두산에서 지리산으로 뻗어내린 큰 산줄기는 우리의 역사를 낱낱이 보아왔을 터이다. 맹자는 ‘공손추편’에서 “부끄러운 마음이 없으면 사람이 아니다”라고 하였는데, 시인은 백두대간을 걸으면서 지나온 길의 허물들을 꺼내놓고 수줍게 말리고 있다.

백두대간의 산천초목은 지금도 세상만사 다 꿰뚫어보는 눈들로 한국의 근현대사를 지켜보고 있다.

[북데일리 김연하 기자]