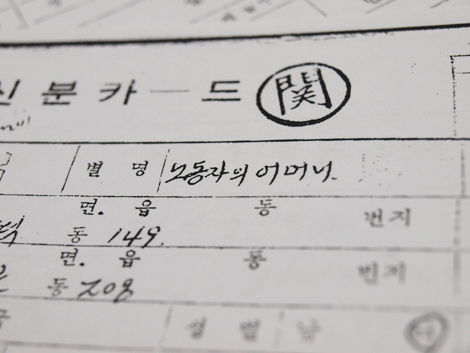

그래도 굴하지 않고 부지런히 걸었다. ‘내 죽음을 헛되이 말라’는 열사의 유언, 아니 아들과의 약속에 따른 길이었다. 지난 30년간의 노동운동, 민주화가 요원하던 그 시대의 길은 고되고 길었다. 서슬 퍼런 독재의 칼날은 발바닥을 찔렀고, 상처가 아물게 놔두지 않았다. 같이 걷던 사람들이 있어 그나마 발걸음을 계속할 수 있었다. 그들은 그녀를 ‘어머니’라 불렀다. ‘노동자의 어머니’라고.

온 몸에 역사의 험난했던 순간순간을 새기며 산 이소선의 생을, 역시 온 몸으로 받아낸 작가가 있다. 전태일 문학상으로 이름을 알리고, 노동 현장을 쫓아다니며 글을 써온 르포작가 오도엽이다.

그는 최근 <지겹도록 고마운 사람들아>(후마니타스. 2008)를 내며 노동자의 어머니를 ‘모두의 어머니’로 바꿔 놨다. 책은 굴곡 많은 그녀의 삶을 그린다. 투쟁과 운동의 인생보다는 연민과 정이 어린, 어머니 그 자체의 모습에 중점을 뒀다. 이소선과 2년간 함께 먹고 자며 기록한 결과물이다. 얼마 전 전태일기념사업회에서 그를 만나 그간의 속내를 들어봤다.

작가가 이소선과 만난 때는 2년 전 11월이다. 전태일기념사업회에 일이 있어 들른 그는, 인사나 드리고 가자는 생각에 그녀를 찾았다. 돌아가는 길, 이소선은 맨발로 계단 아래까지 내려와 그를 배웅했다. 다음에 또 들르겠다는 말을 이 씨는 곧이곧대로 듣지 않았다. 못 믿어서가 아니라, 자신이 살날이 얼마 남지 않았음을 직감했기 때문이다.

당시 이소선의 나이 일흔 여덟. “1~2년이나 더 살겠냐”는 그녀의 목소리에 퍼뜩 정신이 들었다.

“어머니의 기억을 나라도 기록으로 남겨야겠다는 생각이 들었어요. 이미 늦은 건 아닐까 싶었습니다. 집에 돌아가서 저녁에 전태일기념사업회에 전화했어요. 내가 그 작업을 하겠다고요. 보름 동안 하던 일을 정리하고, 신문사(참세상)에는 사표내고, 사무실로 달려왔죠.”

그렇게 눌러 앉았다. 전태일기념사업회의 배려로 낮에는 사무실 일을 하고, 저녁에는 어머니와 마주 앉아 밥을 먹고, TV를 보며 이야기를 들었다. 이소선의 말은 한 번 터지면 멈출 줄을 몰랐다. 그녀의 기억력이 가장 또렷해진다는 시간은 저녁 11시 경. 그때부터 새벽 4시까지 두런두런 대화를 나눴다. 졸리면 그 자리에 누워 눈을 감았다. “자냐”고 타박하면, “눈만 감고 있었다”고 너스레를 떨었다.

듣지 못해도 이소선은 계속 말했다. 하루 있었던 일, 만났던 사람에 대해 혼잣말하는 게 사람을 좋아하는 그녀에게 취미라면 취미다. 녹음기는 계속 켜져 있었다.

1년의 고된 집필과정, 울기도 많이 울어

처음에는 기록으로만 남기겠다고 덤빈 일이었다. 3개월이 지나자 책을 내야겠다고 마음을 고쳐먹었다. 세상에 알릴 필요가 있다는 생각이 들었기 때문이다.

“다들 어렵고 힘든 세상이라고 하잖아요. 어머니가 고통스럽게 버텨온 삶에 대해 듣고 희망과 용기를 얻을 수 있겠다 싶었어요.”

그때부터 심경이 복잡해졌다. 당장 어떻게 써야할지 고민이 됐다. 시(詩)를 쓰던 그에게 긴 글은 자신 없는 분야였다. 게다가 이소선의 무거운 삶을 감당할 수 있겠냐는 두려움도 있었다. 평전을 전문으로 쓰는 작가나 글 잘 쓰는 소설가에게 자료를 넘기는 게 맞지 않을까 하는 고민도 여러 번 했다.

마음먹고 쓰기 시작한 때는 만난 지 1년이 지나서였다. 부족한 솜씨는 잘 빠진 소설을 통째로 베껴 쓰는 연습으로 채웠다. 글과 계속 싸웠다. 담배는 하루 한 갑에서 두 갑으로 늘었다. 문단 하나에 담배 하나를 피더니, 종국에는 문장 하나에 담배를 물었다. 그런 과정에서 최종 탈고까지 원고를 8번이나 갈아엎었다. 책이 허무맹랑한 소설이 되는 것도, 지루한 글모음이 되는 것도 바라지 않았다. 동정, 미화, 영웅, 이 세 단어를 가장 경계했다.

이소선과는 계속 대화를 해나갔다. 빠진 부분이 있으면 되물었고, 기억을 못하면 책을 읽어주거나 하는 방법으로 기억을 되살리게 했다. 자료와 말이 다르면 보충 취재를 해 사실여부를 가려냈다. 채울 건 채우고, 버릴 건 버렸다. 버리는 과정은 쉽지 않았다. “어머니를 최대한 보통의 어머니로 돌려주고 싶다”는 일념으로 이야기를 선택했다. 이소선의 당부 때문이기도 했다.

“책엔 안 썼지만 더 재미있고, 어머니의 성격을 잘 나타내는 이야기가 많아요. 그런데 관련 있는 사람들 대부분이 생존하는 분들이거든요. 어머니가 반대했어요. 고마운 이야기만 해야지, 갈등하고 싸우고, 서운한 거는 쓰지 말라고요. 그런 분이세요. 불효자식도 자식이고, 오히려 정이 더 간다는 말씀하는 분이에요. 자신한테 심한 소리 한 자식이 더 잘 살길 바라는 분이세요.”

그러다 사단이 나기도 했다. 원치 않는 내용을 최대한 뺐지만, 이소선은 한 달 더 미루고 생각하자고 했다. 이미 출판사와 계약이 끝난 상태였다. 작가는 출판사에 다시 가 “글이 못나서 출판을 못 하겠다”며 계약을 해지했다. 그날 저녁 진탕 술을 마시고 새벽에 들어와, 이소선 앞에서 말없이 울었다.