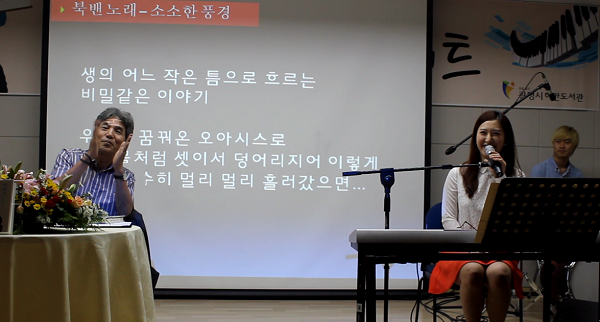

지난 23일 광명시 하안도서관에서 열린 ‘청년 작가’ 박범신 초청 북콘서트에 대한 한 주부 관객의 소감이다. 독자들이 자리를 꽉 메운 가운데, 책을 노래하는 밴드 ‘북밴’이 ‘끝없는 강물이 흐르네’라는 노래를 시작으로 행사 분위기를 달궜다.

박범신 작가는 1973년 <여름의 잔해>로 등단한 이래 지금까지 41년간 집필활동을 했고, 장편과 단편 작품까지 총 60여 권의 책을 썼다. 1년에 1권 이상을 쓴 셈이다.

“200자 원고지를 하루에 1장만 써도 1년이면 365장을 쓸 수 있다. 스스로는 많이 쓴다고 생각하지 않는다. 세상에 쓸 것이 너무 많다. 기쁘고, 슬프고, 욕망하고, 모든 인간의 삶 자체가 소설이다. 온 몸으로 소설을 쓰고 있는 것”이라며 “모든 인간은 수많은 이야기를 갖고 있기 때문에 내 이야기의 우물은 마르지 않았다”

신간 장편소설 <소소한 풍경>(자음과 모음)에 대한 이야기를 이어갔다. 서정적인 책 제목과는 다르게 다소 위험한 내용이 전개된다. 그는 이 소설을 쓰게 된 배경을 다음과 같이 설명했다.

“ 15년 동안 인간 본연의 욕망에 대해 썼다. 이후 '너무 오랫동안 우리를 반 인간화하는 세계의 체제에 대해서 안 썼구나 '라는 생각이 들었다. 해서 세 권을 몰아썼다. 아들의 과외비를 벌기 위해 밤거리로 나오는 젊은 엄마의 이야기를 담은 <비지니스>를 시작으로, 사회 비판적인 소설 <나의 손은 말굽으로 변하고>와 <소금>이 그것이다.

이 소설들을 쓰고 났더니 갑자기 할 말이 없어졌다. 내가 세상에 대해서 말하고 싶었던 얘기를 거의 다 한 느낌이었다. 지금은 논산에 내려가 3년째 살고 있는데 작가로서 할 말이 없으니 외로웠다. 또 은퇴를 해야 하나 생각이 들 정도로, 쓸쓸하고 막막한 시간을 보냈다.

그러던 어느 날 서울의 한 음식점을 갔는데 이름이 ‘소소한 풍경’ 이었다. 음식 맛도 좋았고 마음이 굉장히 편안했다. 그곳에서 그는 어쩌면 자신이 ‘그렇게 강력하게 지향하는 것이, 삶이라는 게 길고 영원한 시간의 흐름 속에서 보면 소소한 풍경이 아닐까‘라는 생각을 하게 됐다. 우리는 매순간 목숨을 걸 것 처럼 우리들 욕망에 모든 것을 걸지만, 돌아앉아서 보면 매순간 소소한 풍경일지도 모르겠다는 생각이 든 것. 그는 "음식점 이름이 나를 굉장히 많이 위로했다”며 "그 이름 때문에 소설 한편이 나온 셈”이라고 말했다.

<소소한 풍경> 은 약간은 불온하고 매우 은유적이라며 “시를 읽는 마음으로 읽으면 작가가 그리는 그리움과 슬픔에 도달할 수 있고, 동시에 작가와 나도 다르지 않구나 라는 생각을 하게 될 것”이라고 전했다.

소소한 풍경에 등장하는 '가시'에 대해 그는 이렇게 말했다.

“선인장은 황막한 환경에서 살아남기 위해 잎이 가시가 된 것이다. 가시를 외부로 향한 것과 가시가 구부러져 자신을 향해 있는 것, 그리고 자신의 몸뚱어리 속에 있어 가시가 없는 것 세 종류가 있다. 고단수 인간들은 가시를 몸속에 감추고 있다. 그 가시들은 모두 상처를 통해 생겨난 것이다. 모든 인간은 가슴속에 일정한 가시들이 있다. 윤동주가 ‘잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다’고 한 것 처럼 상처는 고통이지만 에너지, 즉 힘이 될 수도 있다. 특히 창작하는 사람에게 힘이 될 수 있다”

“우리의 수입은 20년 전 보다 3배가 늘었지만 행복지수는 50%로 그대로다. 사는 방법, 삶의 전략을 바꿔야 한다는 의미다. 남이 가리키는 것을 쫓아가서는 행복할 수 없다. 깊은 나의 내면의 말을 듣고 내가 원하는 방향으로 살아야 행복하다”고 말했다. 즉, 세상이 가리키고 주입해 준 삶이 아니라 내가 원하는 인생을 살아야 한다는 것. "각자 행복해 질 조건은 다 가지고 있다. 불행할 이유가 없다."며 "더 가진 사람들 때문에 스트레스 받아서 불행한 것”이라고 전했다.

향후 계획을 묻는 사회자에게 그는 이렇게 대답했다.

“소설을 써야지. 소설 쓰기 밖에 다른 걸 잘 못한다. 죽을 때 까지 청년작가로 살수 있다면 행복할 것 같다. 앞으로도 문장과 함께 있고 싶다. 모든 문장에 엿 먹이면서 새로운 문장을 쓸 것이다.”

북콘서트에는 처음 왔다는 한 여성관객이 소감을 전했다.

“책노래와 함께 작가님 말씀을 들으니 책 내용이 더 잘 와 닿았다. 기분 좋게 낯선 소소한 풍경이었다"