[화이트페이퍼=정미경 기자] “사물 하나하나를 들여다보려고 애쓰는 시인들이 있다. 사물들의 사생활을 훔쳐보려 발돋움하는 시인들이 있다. 사물의 밑바닥을 열고, 그 안에 몸을 던지는 시인들이 있다. 느끼고, 바라보고, 듣고, 매만지려고 그 앞에서 자꾸만 서성이는 시인들이 있다. 나도 그 시인들 틈에 살짝 끼어본다. 사물에 고여 있는 말들을 꺼내 가만히 들여다보는 책, 아프고 가려운 이 계절에 <당신의 사물들>을 읽으며 시인들의 사물들에 대한 편애가 아름다워 눈을 자꾸만 비빈다.”

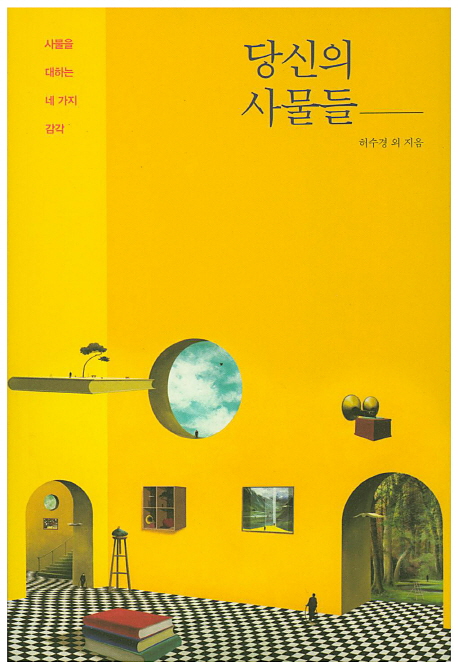

여자 시인 49명이 사물에 대해 쓴 산문집 <당신의 사물들>(한겨례출판. 2015)에 대한 안도현 시인의 추천사다. 2014년에 출간되었던 <시인의 사물들>의 2편에 해당된다. 책은 사물을 대하는 네 가지 감각, ‘느끼다’, ‘보다’, ‘듣다’, ‘만지다’를 주제로 펼쳐진다. 현재 활발히 활동 중인 시인들이 자신의 마음 속에 남아 있는 사물들에 대해 들려준다. 먼저 허수경 시인은 ‘손삽’을 통해 흙과 인간, 죽음과 탄생에 대해 말한다.

“삽의 기능이야 흙을 뜨는 것이겠지만 흙을 뜨는 일 자체는 많은 함의를 지닌다. 씨앗을 심을 생각이 있는 사람에게 삽은 한 생명을 흙 안에 넣어두는 도구다. 새를 묻는 것은 생명을 죽음으로 보내는 것이다. 삽은 그 두 역할을 하는 잠재태이다. 인간이 쓰는 도구들은 모두 인간의 몸의 연장이다. 삽은 그런 의미에서 손의 연장이다.

인간의 죽음과 탄생을 돕는 일을 손 대신 삽이 한다. 그 생각을 하면서 나는 더 이상 삽날을 갈지 않았다. 뭉툭하게 흙을 뜨는 것을 그냥 두었다. 죽음과 탄생 앞에 시퍼런 날이 필요가 없겠다는 생각이 들었다.” (p.11)

권민경 시인은 ‘겨울 양말’을 신으며 어린 날의 겨울을 떠올린다. 최문자 시인은 ‘아카시아꽃’을 떠올리며 옆 병상에 누워 있던 한 여자를 추억한다. 문정희 시인은 애용하는 ‘머플러’를 두르며 인도에서 만났던 한 걸인 노파와 이사도라 덩컨을 기억한다.

우리 주변에 널려있는 수많은 사물들. 무심코 지나쳤던 그것들을 찬찬히 들여다본다. 그 하나 하나의 특별한 의미를 찾아보려 애쓴다. 책이라는 물건을 통해 시인들의 감성을 보고, 듣고, 만지고, 느꼈다. 순서에 상관없이 어느 곳을 펼쳐 읽어도 괜찮지만, 좋아하는 시인의 글을 먼저 찾아보는 일도 반갑다.