[화이트페이퍼=정미경 기자] <새들은 페루에 가서 죽다>, <자기 앞의 생>으로 잘 알려진 로맹 가리. 그는 여덟살 나이에 동네 사람들의 조롱과 빈정거림, 욕지거리를 들으며 자살을 결심한다. 장작더미 위에서 결행하려는 순간, 그를 구한 건 고양이였다.

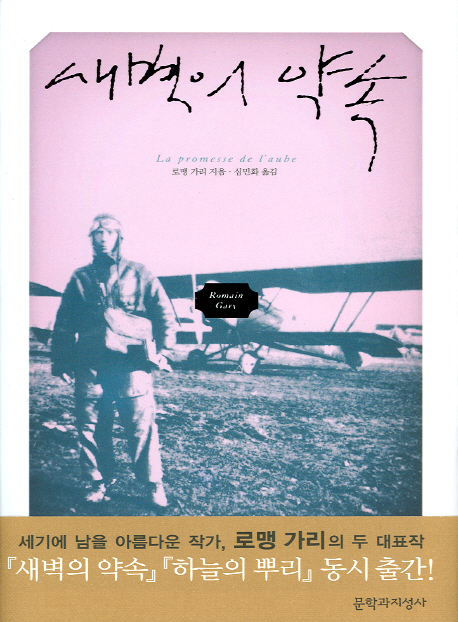

로맹 가리의 <새벽의 약속>(문학과지성사. 2015)에 그에 관한 이야기가 나온다. 작가가 마흔네 살에 쓴 자전적 소설이다. 책에는 미혼모로 홀로 아들을 키우며 자식에게 무한한 사랑을 쏟았던 어머니와의 기억이 담겨 있다. 그는 자식에 대해 대책없이 긍정적인 어머니로 인해 곤란에 빠질 때가 많았다. 죽고 싶은 맘이 들 정도로 수치심을 느끼기도 했다. 자살에 관련된 내용이다.

“고양이 한 마리가 나를 구했다.

갑자기 그놈의 콧마루가 장작 사이에서 내 앞에 나타났던 것이다. 우리는 한동안 놀라서 서로를 바라보았다. 희한한 수고양이였다. 털은 뽑히고, 옴에 걸렸으며, 오렌지잼 같은 색깔을 하고 있었고, 귀는 갈갈이 찢기었고, 풍부하고도 다양한 경험의 덕으로 수고양이들이 마침내 갖게 되는, 뭔가 많이 아는 것 같은 수염 난 얼굴을 하고 있었다.

그놈은 뚫어져라 나를 바라보더니, 조금치도 망설이지 않고 내 뺨을 핥기 시작하였다.

나는 그 갑작스런 애정의 동기에 대해 전혀 환상을 품지 않았다. 아직 내 뺨과 턱에 눈물이 젖어붙은 양귀비 과자 부스러기들이 붙어 있었던 것이다. 그 애무는 매우 타산적인 것이었다. 그러나 상관없었다. 내 뺨을 핥는 깔깔하고도 따뜻한 혀의 감촉은 나로 하여금 황홀해서 미소 짓게 하였다. 나는 눈을 감고 내버려두었다. (중략)

중요한 것은, 여기 다정함과 동정이 모든 외양을 갖추고 내 얼굴 위를 이리저리 열심히 핥고 있는 따뜻한 혀와 다정스런 콧잔등이 있다는 사실이었다. 행복해지기 위해 내게 그 이상의 것은 필요치 않다.

고양이가 핥기를 끝냈을 때 나는 훨씬 나아진 것 같았다. 세상은 아직도 가능성들을, 결코 하찮게 여길 수 없는 우정들을 제공하고 있었던 것이다. 이제 고양이는 옹알거리며 내 얼굴을 비비고 있었다. 나는 그놈의 옹알거림을 흉내내려 애썼고, 우리는 서로 다투어 옹알거려가며 썩 행복한 한때를 보냈다. 나는 호주머니에서 과자 부스러기를 긁어 모아 녀석에게 주었다. 녀석은 흥미를 보이더니, 꼬리를 빳빳이 세우고 내 코에 몸을 기댔다. 놈이 내 귀를 물었다. 간단히 말해, 인생은 다시 살아볼 만한 가치가 있는 것으로 되었던 것이다. 오 분쯤 뒤에, 나는 나무로 된 내 성 밖으로 기어나와 집을 향해 갔다. 손은 호주머니에 찌르고 휘파람을 불며, 꽁무니엔 고양이란 놈을 달고서.” (p.53~p.54)

흔한 사물이나 동물 하나가, 사소한 관심 하나가 죽음을 막을 수 있다. 자살률이 사회문제가 되고 있는 우리 사회에 교훈이 될 이야기다. 누군가가 힘든 사람 곁에서 고양이가 되어 주면 된다.