“막힌 하수도 뚫은 노임 4만원을 들고/영진설비 다녀오라는 아내의 심부름으로/두 번이나 길을 나섰다/......후두둑 비를 피하다가/그대로 앉아 병맥주를 마셨다/....../다시 한번 자전거를 타고 영진설비에 가다가/화원 앞을 지나다가 문 밖 동그마니 홀로 섰는 자스민 한 그루를 샀다/내 마음에 심은 향기 나는 나무 한 그루/....../내겐 아직 멀고 먼/영진설비 돈 갖다 주기” (‘영진설비 돈 갖다 주기’)

이런...그 돈 4만원 여태 안 갖다 주었구나. 아내가 4년 전에 시킨 심부름 싫다 반항하면서까지 그가 얻을 것은 또 무엇이란 말인가. 예상한 대로 평탄치 않은 삶을 이어가는 시인, ‘험준한 사랑’(2005. 창비)이라니... 그럴 줄 알았다. 대저 아내의 말을 듣지 않고 잘 된 사람 못 봤으니 말이다. 이 `대책 없는 시인` 박철, 변명을 들어보자.

기자 : 노임 4만원 술로 탕진하더니 이번엔 무슨 사건을 저지른 거요?

“광화문 개고기집 버드나무에서/선배와 개고기 수육을 먹으며/....../말 고스톱으로 농담 따먹기를 하다가/....../명품을 아주 싸게 살 수 있다 하여/덜컥 10만원에 기타 하나를 주문하고 돌아와/밤새 뒤척인다/....../마누라에게 뭐라고 말해야 하나/마누라도 등이 갈라지게 내동댕이칠라나/샘터사에서 받을 원고료는 있는데/이 생각 저 생각에/잠이 안 온다” (‘기타 하나 샀다’ 중에서)

기자 : 아뿔사, 이제 기타까지 사버렸군요. 아내가 무섭지 않은가 보죠?

“2박3일 흔들리다가 돌아온 날/다시 한번 그러면 나 또 짐 싸서 갈 줄 알아요/아내는 ‘또’자에 힘을 주었다/거기엔 이제 삼세번은 없다는 뜻이 배어 있었다/....../아내가 내게 호루라기를 불 때는 거짓말이 아니다/아내는 한다면 하는 여자다 그런데/......//달만 보면 가슴이 떨려온다/달의 마음이 궁금하면서부터 나는 거리의 주인이 되었다” (‘아내의 말은 거짓이 아니다’ 중에서)

기자 : 당신도 아내가 두려운 게로군요. 혹 매 맞는 남편은 아닌가요?

“사흘 더 병치레를 하고/들판으로 나섰다/광화문 사무실로 전화를 하니 아내가/전화기에서 바람소리가 들린다 한다/수첩을 펴고 이리저리 전화를 걸었다//호주 미국까지 호들갑을 떨며/김포 벌판의 바람소리를 들려주었다/떠나가던 독감이 되돌아와/밤새 다시 신열을 앓았다/바람소린 무슨 바람소리가 들려요/핸드폰 끓는 소리지/아내가 혀를 찬다” (‘몸살’ 중에서)

기자 : 얼마나 두들겨 맞았으면 몸살까지... 그래도 아이들은 당신 편이겠지요?

“근데 있잖아 얘들아/미국선 전기의자로 사형을 시켰는데/처음 그걸 만들어준 사람이 누군 줄 아니?/토마스 에디슨이야/근데 있잖아 얘들아/처음 전기의자를 사용했을 때/사람은 죽지 않고 그저 통닭구이만 되었다는구나/아빠 지금 그말이 이 분위기에 맞는다고 생각해요?/당신 지금 반미교육 하는 거야?/통닭 먹지 마/셋이서 비닐봉투를 가로채 돌아앉아버린 밤” (‘통닭’ 중에서)

기자 : 애들마저 당신에게 등을 돌려버리고 말았으니 무슨 대책이라도 있어야 하는 것 아닌가요?

“지하철을 타고 버스를 타고 다시 마을버스를 타고/아내는 논길이 있는 집으로 돌아옵니다/노을이 지면 논둑에 앉아 쉬는 것이/아내를 마중 나간 일이라 차마/부끄러워 말 못했습니다//....../그런 서툰 사랑법으로/겨울은 지나가고 있었습니다” (‘등나무가 서로 몸 비비며 하늘을 날듯’중에서)

기자 : 그런 서툰 방식이 통하지 않을 때는 다른 방법이 있습니까? 뭐 비장의 무기같은...

“보도 듣도 못한 나무 한그루 사고 싶어서/그 나무를 키워 어느날 시에나 한번 써먹으려고/화원에 갔다가 그냥 되돌아왔다/한창때 홀로 미아리 홍등가 길목을 서성이다/내 생의 한 사연이라도 만들까 하여 포장마차에서/소주 몇잔 넘기고서 서성이다 돌아온 적이 있다/....../외진 숲길을 걸어본들/마르고 비틀어진 몸에 꽃이 붙을 리 없다 (‘외진 숲길을 걸어본들’ 중에서)

기자 : 예전 버릇 여전하군요. 반성의 시간이 필요하지 않을까요?

“설악에 첫눈이 내린 다음날/나는 남쪽의 끝에 있었다/바닷바람에 마음이 조금 감상적이 되어서/혼잣말로 중얼거렸다/흰 눈이 쌓이듯 나도 무언가를 쌓으면서 살아왔는지/흰 눈이 녹듯 조용히 허물어지는 것은 아닌지/누군가에게 듬성듬성 흉터만 남기고 있는 것은 아닌지/그리고 이렇게도 되뇌었다/그러면 어떠리/골목길에 흩날리는 신문지면 어떠리/깨알 같은 모든 사연 첩첩이 흩어지면 어떠리/멀리 첫눈 온 다음날 나는 공연히 감상적이 되어서/그렇게 남쪽의 끝에 서 있었다” (‘남쪽의 끝에 서 있었다’)

기자 : 첫눈 오던 날, 남쪽 끝에서 무엇을 보았나요?

“어제/문경 새재를 넘으며/맺지 못한 생각이 저녁 내내/나를 괴롭힌다/험준했던, 내 험준한 사랑/나무들 파헤쳐져 터널이 뚫리고/나도 어둠을 기어나와 한 생애를 사랑으로 보냈구나/사랑은 낄낄거려도 아픔이다” (‘험준한 사랑’ 중에서)

대도시 주변에 살면서 무언의 ‘바람소리’를 중심에 보내고 싶은 시인. 늘 아내와 아이들에게 구박을 받아도 꽃과 나무와 기타의 소리를 들려주고픈 시인. 아, 시인도 한 생애를 아픈 사랑으로 보냈구나. 사랑은 아픈 것이기에 스스로 ‘험준한’ 사랑을 자처하고 있는가.

시간나면 시인의 아내에게 더 이상 시인을 못살게 굴지 말라고 전해야겠다. 그러나 도심에서 주변으로 향하는 소리의 길이 막혀있으니, 아무래도 시인이 와서 뚫어줘야겠다. 이제야말로 안 쓰던 연장이 필요한 때인가.

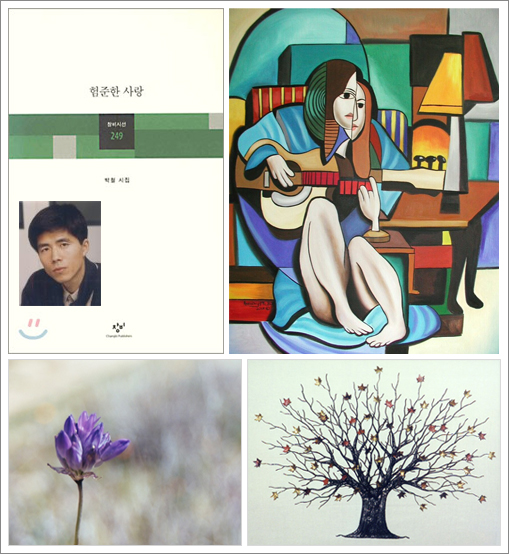

(그림 = 안소니 팔보 作 `기타를 든 여인`) [북데일리 김연하 기자]